miércoles, 9 de abril de 2025

VIAJEROS SEDENTARIOS

lunes, 10 de abril de 2023

JOSÉ GUADALAJARA y CANDELA AREVALILLO. UNA VOZ INTERIOR DESAFINADA

|

| Una voz interior desafinada José Guadalajara y Candela Arevalillo Bohodón Ediciones Colección Narradores de nuestro tiempo Tres Cantos, Madrid, 2023 |

PRESENCIAS OCULTAS

Un mínimo umbral aclara de inmediato el detonante argumental del libro y el contexto temporal que recorre: “Un trágico suceso del que se hizo eco la prensa sensacionalista de la época y un escrito mecanografiado de 1983 nos impulsaron a escribir esta novela. Era una forma de recuperar la memoria después de una amnesia de casi cuarenta años”. Nos hallamos en un escenario en el que conviven realidad y ficción: la historia de Diana Soler Millán, una joven de veintitrés años, narrada en primera persona, y el testimonio de supuesta objetividad del narrador, empeñado en reconstruir las grietas del relato en los años ochenta. Es un tiempo histórico marcado por los hilos sueltos de la transición, la llegada al poder del socialismo y el balance apresurado de la libertad democrática que dio pie a la llamada “Movida madrileña” y a su aventurado comportamiento vital.

El recorrido capitular comienza con precisas coordenadas de espacio y tiempo: Madrid, 1982-1983, y con la voz directa de Diana, modelo para una composición pictórica en el estudio de Fabio Moretti, ubicado en el sótano de una vieja casa del barrio de Salamanca, que deja fluir, con sosegado equilibrio, la claridad urgente de la memoria y sus contradictorias e imprevisibles espesuras mentales.

La existencia cotidiana del pintor, pese al éxito de sus exploraciones creativas, se debate entre la languidez de un matrimonio anquilosado por el rumor del tiempo, y sus aspiraciones e inquietudes reflexivas que empujan a ser miembro de una Sociedad Teosófica interesada por el espiritismo y por creencias especulativas sobre un cataclismo cósmico.

Una extraña visión de Diana, reflejada en la puerta del aseo de la casa del pintor, trastoca el ánimo de la modelo completamente y da pie a una larga conversación en la que se postula la existencia de presencias ocultas, que se mueven en otra dimensión. También el pintor resulta afectado por aquel incidente que parece generado en un sueño y se refugia en su amistad con un amigo pintoresco con el que recorre locales de Madrid que definen una época de la vida urbana y una forma de vivir la noche.

Aquel incidente separa los quehaceres existenciales de modelo y pintor y pone de relieve que, más allá de las apariencias en cada identidad, hay una cara oculta en la que se encierran elementos espirituales, oníricos y conjeturales que casi nunca salen al exterior. Diana está convencida de que la mudez de Fabio es ocultación y ello sobredimensiona la inquietud y la desconfianza de su estar en el piso. Además la aparición de un cadáver en la escalera del edificio rompe definitivamente el clima sedentario y empuja a sus inquilinos a perderse en todo tipo de desavenencias y especulaciones. Los ojos de cada identidad perciben un horizonte desigual.

Mientras la muerte sigue caminando a solas y pone su guadaña sobre el hombro de los dos hermanos que acogieron a Diana en su apartamento del barrio madrileño de Campamento. El suceso deja en la niebla a Diana que a pesar de la mínima relación con sus tíos, no pude eludir profundizar en aquel misterio y conocer las circunstancias de la muerte.

José Guadalara y Candela Arevalillo dibujan en Una voz interior desafinada un único perfil literario que ofrece al lector una amena incursión narrativa. Su andadura entremezcla una lograda ambientación real de los años ochenta y una azarosa mezcla de experiencias que contiene erudición, imágenes oníricas no exentas de poesía, tramas detectivescas y pasajes intimistas, cuajados de erotismo. Entre los distintos aspectos de esta mirada ficcional resalta el vitalismo de los personajes y sus claroscuros en los escenarios cotidianos. Rostros que proponen un atractivo juego de espejos donde la verdad rebaja sus certezas para reordenar la realidad o acaso para mostrarnos una realidad múltiple donde conviven fantasmas y evidencias, que en el mediodía del tiempo, acuden a sentarse en la misma mesa.

JOSÉ LUIS MORANTE

miércoles, 25 de enero de 2023

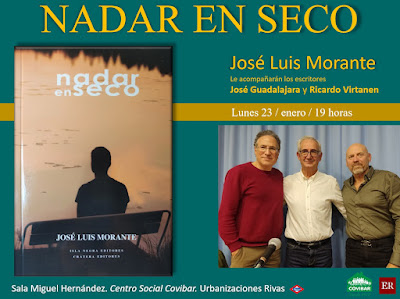

JOSÉ GUADALAJARA (Entrevista sobre NADAR EN SECO)

JOSÉ GUADALAJARA es Doctor en Filología Hispánica. Ha publicado libros de investigación como Las profecías del Anticristo en la Edad Media, además de numerosos artículos en revistas. Es autor de novela histórica y contemporánea: La luz que oculta la niebla, Testamentvm, La reina de las tres muertes, La maldición del rey Sabio, El alquimista del tiempo y Fado por un rey, entre otras. También del libro de microrrelatos Cien microhistorias de la Historia. En el próximo mes de febrero saldrá Una voz interior desafinada, escrita con Candela Arevalillo.

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS MORANTE SOBRE EL LIBRO NADAR EN SECO

La voluntad tenaz del superviviente, la conciencia de que vivimos en un tiempo extraño, que ha perdido su cimentación y multiplica arquitecturas en el aire. Por eso, hay que adaptarse a las circunstancias del presente y ajustar la musculatura mental a sus chalecos de fuerza. Nadar en seco es la aceptación de un compromiso con el yo concreto para que siga cumpliendo su papel existencial.

4.-En relación con esto, creo que una hija tuya te llamó la atención sobre ese pesimismo que fluye en tu poesía. Si no es rebasar el ámbito de lo privado, ¿se puede saber qué le contestaste?

Que procuraré en nuevos libros dar voz a la alegría y la convivencia sosegada con los demás. No me gustaría encasillar mi trabajo en el nihilismo y en lo sombrío; como todos, tengo la obligación de ser feliz y dejar en las ventanas de lo diario un cristal transparente, sin máculas ni desajustes. A ver si lo consigo.

5.-La poesía, según mi modelo estético, debe conseguir establecer una asociación de palabras «inasociables». Los formalistas rusos, como Viktor Shklovsky, hablan de desautomatización para crear la literariedad en el uso del lenguaje. En Nadar en seco esta operación de camuflaje es constante. ¿Cómo haces, cuando te encuentras en pleno esfuerzo creativo, para conseguir esa «nueva amistad» entre palabras habitualmente poco afines?

La poesía es un telescopio del lenguaje; su función básica es evitar los lugares comunes y conseguir que afloren nuevos matices, galaxias de imágenes, ritmos lectores y sentidos semánticos que añadan otros itinerarios. Hablamos de originalidad expresiva, de ver cada amanecida sin gregarismos ni rutinas visuales: con otra mirada.

6.-Un ejemplo de esta literariedad son versos como estos: «Goteo con trasiego de sístole», «sed ferrosa», «nubes ocres del gimnasio» o «latido de lluvia me interrumpe», entre otros muchos. ¿Cómo debe enfrentarse el lector a estas asociaciones? ¿Es necesario que entienda el mensaje al completo?

El lector habitual no es un cazador de metáforas, no tiene esa formación literaria que demuestran el profesor universitario, el filólogo o el investigador; por tanto sus niveles de lectura serán más básicos. Pero el creador no debe condicionar su taller a un primer piso expresivo; los rascacielos verbales están ahí, alzan sus estructuras con la fuerza pujante del arquitecto. Y eso crea un urbanismo desarrollado, habitable, distinto. Recuerdo aquella definición de clásico que argumentaba Italo Calvino: un libro clásico es aquel que nunca se agota en una primera lectura.

Pertenezco a esa generación de maestros y profesores que hicieron

de la palabra su método de trabajo; he llegado tarde a la mirilla digital y a

los artilugios conceptuales del lenguaje binario. Amo profundamente la palabra

y lo paso francamente mal con la pésima utilización de nuestra lengua por los

medios de comunicación y por la banalización de las redes sociales. Yo busco

siempre en cualquier medio la máxima exigencia. Tenemos una herramienta hecha

de verdad y de belleza, que no admite ninguna pereza mental.

Que me niego a ser un simple número en la fila común de lo diario.

Que busco una identidad sólida mediante las palabras, que amo la lectura como

ejercicio esencial para el conocimiento y la razón estética. Que hablar de

libros, voces, magisterios y autores abre cualquier lejanía. En el diccionario caben

todos los mundos.

“España ya no existe como tema poético; / es solo un sustantivo que dormita / en el viejo jergón del poeta social”. Somos afortunados, querido José, los primeros poemas de la literatura occidental son la Iliada y La Odisea; y desde Homero se han multiplicado las conexiones entre poesía e historia, no como verdad irrefutable, sino como relato de un tiempo concreto; piensa por ejemplo en cómo afectó nuestra guerra civil por la censura y el exilio a la poesía de la posguerra. Pero, me temo, que eso es otra historia; y ahora solo corresponde darte las gracias por este apasionante capítulo de preguntas.

Rivas Vaciamadrid, 24 de enero de 2023

viernes, 20 de enero de 2023

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS MORANTE ( NADAR EN SECO)

|

| Presentación de Nadar en seco (Lunes, 23 de enero, 19,15) Sala Miguel Hernandez, Centro Social de Covibar |

La crítica ha sido durante muchos años, la primera opción de tu itinerario creador. ¿Podrías resumirnos cómo ha sido esa larga dedicación lectora?

Creo que sobre cualquier otra consideración soy poeta. Es verdad que llevo muchos años haciendo crítica literaria, pero ese quehacer no merma mi voluntad diaria de dar vuelo a la poesía, de buscar esos hilos sueltos de verdad y belleza que dejan su estela emotiva en el aire.

Crítica, prosa didáctica, aforismos, poesía… Sobre tu mesa de trabajo una sosegada convivencia de géneros.

La escritura es un paisaje abierto, que suma muchos ángulos de visión; la biblioteca es una condensación de estrategias literarias, cada una de las cuales con sus rasgos específicos. Y desde esa práctica se conforman nuevos proyectos, como si encontraran en la diversidad su molde particular, su forma, su rostro propio.

El nuevo libro Nadar en seco apuesta por un título muy expresivo. ¿Qué significado contiene?

Creo que el título de un libro es muy importante porque traza la dirección exacta de la lectura. La expresión “nadar en seco” alude a nuestra condición de supervivientes; vivimos en un tiempo repleto de extrañeza y dificultades y hay que aprender a mantenerse a flote, aunque nada empuje hacia la playa. Resistir es esa obligación de encontrar a diario una razón de vida.

Cada libro encierra un desarrollo argumental ¿Cómo nacen los poemas de Nadar en seco?

La poesía tiene una doble fuente de inspiración, desde mi punto de vista. Por un lado, desde la experiencia existencial se van acumulando experiencias, conocimientos, decepciones, sueños, secuencias que van componiendo un trayecto muy aleatorio que aporta muchos indicios a la escritura. Y junto a esa fuente primaria está la lectura, el quehacer diario en torno al libro que nos muestra la obra de los poetas en el tiempo; la escritura tiene una génetica con muchos precedentes.

La editorial Isla Negra de Puerto Rico es, junto a la editorial valenciana Crátera, la que ha propiciado la edición de su libro. ¿Qué novedades supone editar en Latinoamérica y en El caribe?

La Sala Miguel Hernández es un espacio físico muy presente en tu trabajo literario. ¿Qué sensaciones deja la lectura en Covibar?

Mi colaboración con la Cooperativa Covibar se remonta a los primeros años de mi llegada a Rivas, en 1989, tras conseguir destino como profesor en un colegio de la localidad. Y este largo recorrido siempre ha encontrado una complicidad muy fuerte que ha multiplicado actos literarios, convocatorias como jurado de certámenes teatrales y asistencias como espectador a sus ciclos culturales. Así que estoy muy agradecido por esta relación tan fértil, que aspiro a seguir manteniendo con plena vigencia. Muchas gracias.

miércoles, 19 de diciembre de 2012

FERNANDO LÓPEZ GUISADO.

|

| Con José Guadalajara y Fernando López Guisado |

DIÁLOGOS CON LA BIBLIOTECA

lunes, 12 de noviembre de 2012

JOSÉ GUADALAJARA. IDEALIZACIONES.

La luz que oculta la niebla

José Guadalajara

Bohodón Ediciones, Madrid, 2012

.jpeg)