|

| Juan José Martín Ramos (Madrid, 1961) Editor de Polibea, narrador y aforista |

1 - ¿Cómo nace la editorial Polibea? ¿En qué proporción se han

cumplido aquellas expectativas iniciales?

POLIBEA nació hace cuarenta años como una editorial dedicada a la información sobre discapacidad a través de publicaciones técnicas periódicas. Nació en un momento de gran concienciación sobre el colectivo de personas con discapacidad, sobre sus derechos, sobre su reivindicación de la diferencia que hoy, desgraciadamente, se ha diluido un poco en favor de otros colectivos más mediáticos. En ese contexto hace 15 años se decidió abrir una línea editorial literaria no comercial, que empezó con la colección de poesía “El levitador”, a la que siguió la de prosa, “La espada en el ágata”; la de traducción, “Orlando Versiones”; la de poesía latinoamericana, “Toda la noche se oyeron…”; la de libros descatalogados, “Fuera de lugar”; la de literatura breve, “Pasión de lo breve” y el Premio Javier Lostalé de Poesía Joven.

2 - Qué momentos de esta larga trayectoria del catálogo de Polibea

recuerda con más satisfacción. ¿Cuáles, también, han abierto puertas al

desánimo y la frustración?

El trabajo de cualquier pequeña editorial independiente hoy es un trabajo, como he leído en una publicación sobre este asunto, que se realiza “a pulmón”. Y, siguiendo con esa metáfora deportiva, que a mí me pareció muy acertada, en esta labor hay muchos momentos de apnea que llegan verdaderamente a la asfixia total. De otro lado, el hecho de que haya muchas editoriales independientes y, por otro, muchos autores, hace que cada libro irrumpa como una gota de agua en un océano, en el que termina diluyéndose. A pesar de todo ello, la labor editorial se realiza con cierto espíritu aventurero y de descubrimiento que te anima a seguir, como cuando te llegan determinadas joyas que te sientes orgulloso de haber contribuido a su conocimiento y divulgación… Aunque, como decía antes, todo termine diluyéndose en el océano librero. Debo suponer que al lector que haya recibido esas joyas le habrá dejado una marca más indeleble… En eso confío.

3 - ¿En qué modo son compatibles los papeles de editor y escritor?

Desde el punto de vista práctico y logístico son completamente compatibles. Desde otro punto de vista, tu visión de lo editorial termina contaminando tu escritura en la medida en que si ves que ciertas joyas que has editado han pasado sin pena ni gloria, empiezas a pensar que lo que escribes correrá inevitablemente la misma suerte y el esfuerzo termina resultándote baldío.

4.-La lectura de poesía sigue siendo minoritaria y el número de ventas es

muy reducido. Cómo responde a estos efectos secundarios que alimentan estados

de ánimo crepusculares. ¿El editor está abocado al diván del psiquiatra?

El editor, por supuesto, está abocado al diván del psiquiatra. Pero decía Scott Fitzgerald que “uno debe saber ver que las cosas son absolutamente imposibles y, sin embargo, estar dispuesto a intentarlas”.

4 – Editar concede al lector un paisaje de totalidad. Cómo definiría el

momento creador presente en las distintas estrategias expresivas: poesía, novela,

ensayo, aforismos…

De estos géneros que mencionas, el de aforismos parece que está viviendo un momento dulce, a pesar de que, como en todo, la proliferación conlleve a la confusión, al abuso de la fórmula, a cierta adulteración del género. La poesía, la novela, el ensayo, y también el teatro, a los niveles en que se mueven las editoriales independientes, están atravesados por el impulso poético, literario, el amor a la palabra y el pensamiento, independientemente de que luego el resultado de cada obra sea mejor o peor, eso es otra cosa. Quiero decir que debo suponer que no es lo mismo escribir sabiendo que tu libro lo van a leer dos millones de lectores que apenas unos trescientos (que muchas veces ni a eso llegan). En ese sentido digo con verdadero convencimiento que la verdadera literatura se encuentra en las editoriales independientes y, al decir eso, pienso en la distinción que hacía Juan Goytisolo entre literatura y producto editorial.

5.- Lectura, Maquetación, Publicación, Distribución, Presentaciones…

constituyen las aceras cotidianas del trabajo editorial. ¿En cuál se siente más

cómodo?

Sin duda alguna, en la lectura y maquetación, porque son trabajos solitarios.

6.- Todo proyecto cultural exige un diálogo de colaboración y cercanía, un

quehacer hombro con otros en el que resultan imprescindibles las tareas de unos

cuantos nombres. ¿Quiénes están en su mesa de trabajo?

Efectivamente, uno no está verdaderamente solo en esta labor, y se realiza con el concurso de amigos, como en mi caso, los directores de algunas colecciones de nuestro catálogo, como Verónica Aranda, José Tono Martínez, Aitor Francos y Manuel Neila, o el grupo de amigos escritores que forman parte del jurado del Premio Javier Lostalé, o los amigos escritores que forman parte del catálogo con algunos de los cuales se pueden, y de hecho así ocurre, establecer dinámicas de colaboración, intercambio de ideas, diálogo…

7.- El plan de trabajo es siempre un recorrido pactado. Qué novedades

esperan al lector de Polibea?

Más allá de los nombres, que no querría citar porque la lista es larga y no querría dejar de nombrar a nadie o que alguien se me olvidara, lo importante es que en lo que tenemos por delante, como lo que hemos hecho en estos 15 años, hay poesía y pensamiento, que son los pilares de la creación literaria sea cual sea el género de que se trate, y esperemos que cada uno de los libros que publiquemos encuentre a su lector… aunque sea uno…

8 - Parece que papel y red digital son el Yin y el Yang, cejijuntos

espacios confrontados. ¿Hasta qué punto es deseable la colaboración entre

ellos?

Hoy en día las redes son más necesarias que nunca como instrumento de divulgación de la edición independiente, toda vez que los suplementos literarios de los grandes diarios han abandonado la literatura y sólo se centran en el producto editorial. Pero tampoco nos engañemos, dado el nivel masificado de publicación, una reseña tampoco hace que el libro que publicas tenga el impacto que te gustaría que tuviera… Soy muy escéptico en este asunto, de ahí que con el tiempo yo haya elegido una dinámica editorial más “doméstica”.

9 - ¿Favorece al momento histórico de la escritura actual la gran variedad

de temáticas y la facilidad para publicar o para la práctica de la autoedición?

Aunque cada libro sea una gota en el océano, el conjunto de cada una de esas gotas crea o es el propio océano. Y ese océano es el resultado de una gran variedad de miradas, sensibilidades, propuestas, que conforman la literatura. Evidentemente, y por citar a Benjamin, estamos más que nunca en la época de la gran reproductibilidad técnica, de lo que se han beneficiado las editoriales independientes y el mercado de la autoedición, que le hace cierta competencia desleal a las verdaderas editoriales, en la medida en que las obras de autoedición no pasan muchas veces un escrutinio y se publican sencillamente porque el autor paga para que se publique. Está claro que la facilidad de la reproductibilidad técnica facilita la edición masiva y la escritura se ve, de alguna manera, condicionada por esa facilidad. Hay una “edición fácil” que inevitable y desgraciadamente genera una “escritura fácil”. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio… o no.

10.- He vuelto e leer tus aforismos y tienen una evidente carga

existencial, no exenta de ironía y escepticismo. ¿Vivir y escribir

son la misma tarea?

Escribir es una de las muchas tareas que se

pueden realizar en esta vida. No creo en el “destino literario”, como tampoco

creo en la “llamada de la literatura” ni en que un escritor esté más tocado por

los dioses por escribir que otro ser mortal por hacer otra cosa. Mis aforismos

intentan, en ese sentido, ser una refutación del valor trascendente de las

cosas y la vida, aunque sea en su manifestación pagana. Dice uno de ellos:

“Nada es un destino”. Y todo terminará

cayendo en el olvido… aunque sea dentro de cinco mil millones de años cuando

parece que el sol se apagará y aquí no quede nadie para dar testimonio de que

un día hubo algo que llamábamos poesía. Qué le vamos a hacer…

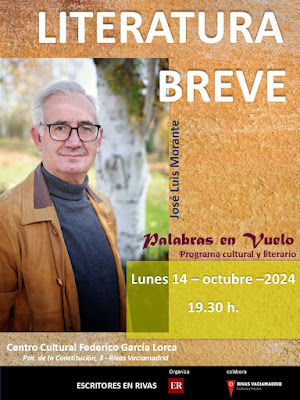

JOSÉ LUIS MORANTE

(Madrid, febrero de 2025)