|

| A punto de ver José Luis Morante Prólogo de Susana Benet Polibea Editorial Madrid, 2019 |

domingo, 17 de agosto de 2025

A PUNTO DE VER (TEORÍAS DEL HAIKU)

sábado, 17 de mayo de 2025

A PUNTO DE VER

domingo, 15 de diciembre de 2024

martes, 20 de agosto de 2024

EL HAIKU EN ALGUNAS POÉTICAS CONTEMPORÁNEAS

|

| Poéticas (Sierra Norte de Madrid) Fotografía de Javier Cabañero Valencia |

POÉTICAS CONTEMPORÁNEAS DEL

HAIKU

Fue en 1972 cuando el profesor y ensayista Fernando Rodríguez-Izquierdo hizo la primera cala crítica peninsular sobre el kaiku, y su carácter congénito y originario. Aquella temprana indagación hoy tiene carácter clásico. Se tituló El haiku japonés. Historia y traducción (Madrid, Guadarrama, 1972) y completaba el aserto un subtítulo repleto de optimismo enunciativo sobre el amplio vuelo de la estrofa en nuestros días: “Evolución y triunfo del haikai, breve poema sensitivo”. El índice desplegaba un transitar histórico, lingüístico y literario remontándose al origen y recorría, con sentido diacrónico, andenes definitorios por significado y aportación textual. Quiero partir de las conclusiones de aquel estudio al abordar el cultivo del haiku en algunos escritores contemporáneos, no para contradecir planteamientos sino para discernir con criterios temporales el asentamiento, crecida y evolución de esta estrategia expresiva.

El arte de la sugerencia no es un apéndice extraño, ni está reñido con el legado occidental; forma parte esencial de una tradición remozada y pletórica, si nos atenemos a la nutrida nómina de practicantes y la onda expansiva de matices que ha trasformado el encuadre estacional. En el ahora el haiku es plataforma polisémica que promueve una abierta libertad expresiva, tanto en los aspectos gráficos (uso habitual de signos de puntuación), empleo, en ocasiones, del título, y mantenimiento con derivaciones del esquema silábico habitual. Todo ello sin que pierda vigencia la perenne definición de Mashuo Bashô: “Haiku es simplemente lo que está ocurriendo en este sitio, en este momento”.

La difusión del haiku en estas primeras décadas del siglo XXI está representada en panorámicas como Alfileres (2004), antología con selección y prólogo de Josep Maria Rodríguez, y Un viejo estanque (2013), con edición conjunta de Susana Benet y Frutos Soriano. Ambos volúmenes clarificaban el cauce ancho de la estrofa y su capacidad de diálogo con el presente. Más parcial, nuestra perspectiva busca la singularidad de autores en cuyo taller creador encuentra sitio la dermis heterogénea del haiku.

La voluntad expresiva de Jesús Munárriz (1940) comienza en 1975 con Viajes y estancias. Era un momento marcado por el afán experimental y el culturalismo. Sin embargo, el poeta, editor y traductor desdeña esos indicios para adentrarse en una indagación elusiva y simbólica, centrada en la andadura existencial. El diálogo entre conciencia y estética impulsa Cuarentena (1977), Esos tus ojos (1981), y Camino de la voz (1988), en cuyos poemas hay un acercamiento a la poesía metafísica. Nunca estática, la creación prosigue con Otros labios me sueñan (1992), que alerta sobre una multiplicidad de voces, convertida en espejo de realidad biográfica e imaginación. La escritura prosigue con De lo real y su análisis (1994), que advierte sobre la continua deshumanización de la postmodernidad, y las entregas Corazón independiente, Nada más que la verdad y Viento fresco. Este periodo se hace síntesis en la antología Peaje para el alba, con edición, selección y prólogo de Ángela Vallvey. La muestra reúne una poesía de dicción coloquial, epigramática, que asume la alteridad como cercanía y el compromiso social como revulsivo transformador de asimetrías. Aunque conoce la estrofa muy pronto, hasta 2005 no aparecen los primeros jaikus –el escritor prefiere esta transcripción fonética-, que nacen en el ámbito urbano de la ciudad. La editorial La Isla de Siltolá publica en 2018 Capitalinos, conjunto monográfico de haikus. El poeta concibe el trébol verbal como un destello sensorial que nace desde la postura del observador. Su génesis son los elementos concretos del devenir cotidiano en los que se aprecian características y detalles, diminutos hallazgos que enriquecen el cauce cognitivo. Lo transitorio no anula lo permanente, esa línea invisible en la que se reconoce de inmediato la emoción y ese ascetismo verbal que preserva el fulgor.

En esta ceñida valoración destaca el impulso de Susana Benet (Valencia, 1950). La poeta y artista plástica personifica una de las sensibilidades más reconocidas en el cultivo del haiku por su economía verbal, carácter lírico y precisión. El volumen La enredadera (2015) reúne la experiencia poética iniciada en 2006 con el poemario Faro del bosque. En las páginas introductorias, Fernando Rodríguez-Izquierdo analiza el corpus de La enredadera a partir de cinco tramos que comparten el esquema clásico y una dicción límpida, sin asperezas, de abierta claridad y voz humilde. Los chispazos acumulan sinestesias y asombro, como amanecidas cuajadas de centros de luz. La belleza es faro tangible: “Veo encenderse / el pino en la mañana. / Faro del bosque”. Quien deja en alerta los sentidos nunca está solo, una fauna diminuta propaga un vitalismo mudable, un parpadeo oculto entre la fronda: “Aves e insectos, / todo el jardín es vuestro / de madrugada”. El ciclo estacional remoza la visión cotidiana sembrando apuntes escritos en el margen del día. Junto a los textos nacidos como indicios, conviven otros más reflexivos en los que se enuncian paradojas y contrastes de lo transitorio. Se revitalizan secuencias y raíces de etapas vitales donde se conforma la experiencia, pero el yo biográfico asume un papel secundario para que suenen con nitidez las sílabas claras de la naturaleza. El sujeto es reflejo vivo de lo contingente; se asoma al exterior para observar el desfile incansable de lo cotidiano. De ese modo, La enredadera abre la pupila a lo tenue, la sensación de una belleza que se propaga alrededor con claridad de lluvia; define un quehacer poético hecho de matices, que enriquece la grata apariencia de lo más humilde.

Todo el artesonado poético de Antonio Cabrera (1958) parece encontrar sitio bajo el viejo pórtico de la filosofía. El pensamiento filosófico hace inteligible la hondura del transcurso existencial. Desde ese ímpetu indagatorio germinan los poemarios En la estación perpetua (2000) y Tierra en el cielo (2001), una colección de haikus focalizada en la ornitología. Como advierte la nota previa, el poeta busca “la poetización de rasgos reales –biológicos- de las aves, ya sea en el terreno de sus costumbres, de su hábitat, de su aspecto, de su plumaje, de su canto o de su alimentación”. En este acercamiento a la naturaleza para desentrañar los íntimos secretos de la ornitología, el recurso al minimalismo estrófico se debe a la apuesta personal por la esencialidad que deja a trasmano el objetivismo descriptivo. Así se justifica también la ausencia de glosas y notas complementarias. Cada estrofa constata cualidades, la evidencia designativa de cada especie como si fuese un pálpito que ayuda a reconocer. Los trazos refrendan el sentir fascinado del vuelo y el ocio de las alas en un largo viaje contra el tiempo. Leemos en CISNE: “La lentitud. / Blanca serenidad, / alta desgana”. Lo real muda en el rastro invisible del arquetipo que cambia el punto de vista de lo cotidiano y concede un sentido poético. Es una estrategia palpable en muchas composiciones. ANSAR insiste en ese enfoque: “Alas de escarcha / que al volar en la niebla / añaden bruma”.

La percepción repara en existencias mínimamente advertidas, cuyos signos leves conforman un recordatorio del patrimonio natural. Así se adquieren sedimentos que cobran en la conciencia un significado personal, el sentido de pertenencia a un mundo físico y cercano.

El sosegado observador del entorno natural cobija también al poeta. Siente cerca la visibilidad, el canto y la cercanía de las aves en la tradición literaria. Es difícil no sentir en el vuelo circular de las golondrinas el eco literario de Bécquer: “Dorada herrumbre / de la tarde que un ala / limpia ha rasgado”. Y es poco probable que el canto del mirlo no se haga visible la emotiva caligrafía poética de Wallace Stevens, recordando que el entorno tiene un mapa habitable interior y una cartografía mental. Igual ocurre con RUISEÑOR COMÚN: “Comienza el canto. / Eterno, Keats lo escucha. / Se limpia el aire”. O con GORRIÓN COMÚN: “Alegre y triste / peatón. Cruza siempre / un cielo bajo”.

Tierra en el cielo es el cuaderno de campo de un contemplador. Constata el abrazo dialogal entre pensamiento y sentidos para enlazar los indicios interiores del yo subjetivo con las formas difusas de un afuera que aspira a formar parte de la naturaleza sentimental del ser, que quiere convertirse en hondo sustrato de la conciencia.

Nacida en el litoral mediterráneo almeriense, Aurora Luque (1962) se asentó en su infancia en Cádiar, un municipio de la Alpujarra de Granada donde su madre ejercía como maestra. En aquel entorno la cercana pedanía de Narila se convertirá, en el cauce del tiempo, en un topónimo esencial de su quehacer poético. Lo mismo ocurre con la expandida geografía sentimental de Grecia, tras finalizar su licenciatura en Filología Clásica, su labor docente como profesora de Griego Antiguo en Bachillerato y la plural dedicación como traductora. Para Aurora Luque “Creación y traducción son momentos diferentes de un mismo proceso de reescritura, de una inmersión en el continuum verbal, de una disposición de búsqueda ante y desde el lenguaje”. Ya en su primera entrega Hiperiónida (1982) se percibe con singular reflejo “la claridad de lo cotidiano” y ese abrazo expresivo y dual entre culturalismo y aporte experiencial. No son realidades conceptuales disímiles sino estratos complementarios que encuentran en Problemas de doblaje (1990) y Carpe noctem (1994) ubicación generacional y perfil definido. En el poema conviven mito y cotidianidad para esbozar una perdurable concepción del mundo. Como ha escrito el investigador y ensayista José Andújar “la poesía de Aurora Luque es el resultado de una conciencia artística que ha sabido inventarse su propia tradición; una tradición necesaria, sustentada en los tonos del vitalismo y la lucidez románticos, capaz de encarar los fantasmas del vacío con la corporeidad del deseo”.

La escueta sintaxis y el equipaje sobrio del haiku ven la luz en 2005 en el cuaderno Haikus de Narila, editado por el Centro Cultural Generación del 27. Una mínima nota autorial advierte que la publicación no contiene haikus ortodoxos en su aspecto formal, pero la deslealtad se compensa con una extrema fidelidad al espíritu antiguo, aunque sea a partir de una “acuñación minimalista” en la que encuentra concreción el devenir estacional y el sentir celebratorio del instante. Aquella edición no venal se reedita en Luces de Gálibo, en edición bilingüe de Elsy Cardona, responsable de la traducción al inglés y del análisis introductorio, en Haikus de Narila. Portuaria (2017).

La práctica del haiku mantiene sus elementos básicos, pero lejos de esquemas miméticos. Se busca ampliar el paisaje temático y añadir fuerza plástica a las captaciones del instante. Los textos además aportan una textura emotiva con una acogedora calidez rítimica.

También en el poemario La siesta de Epicuro (2008) se incluye una sección completa de haikus, “El jardín de Filodemo” celebrando un hedonismo ascético. La temporalidad urge a buscar la pulpa existencial, encomienda la liberación del instante y el gozo de cualquier floración del deseo. En “Haikus del año seco”, los breves poemas enuncian sin perder el carácter estacional, aunque entremezclan los paisajes diarios y el azaroso viaje interior: “Los cielos grises, / otra vez el camino / viene de vuelta”. El largo viaje por las palabras se completa en “Seis haikus de amor y muerte” con núcleos reflexivos clásicos que trasmutan su habitual solemnidad y su epitelio nostálgico con una dicción más intimista y coloquial. Mientras que en los textos finales de “Letras para Carmen Linares” toma voz el aire popular y musical del ser colectivo, abierto a las influencias de la copla, la seguidilla y la soleá. Por refrendar el atinado acierto de Ricardo Virtanen, autor de la antología sobre la poeta Carpe amorem (2007). En la limpia verdad de sus poemas, Aurora Luque nos deja una “poesía hecha de aroma que ilumina con una lucidez asombrosa”.

La edición bilingüe Jardin(e)s Excedidos, con versión al portugués de Carlos d’Abreu completa una indagación del singular verbo poético de María Ángeles Pérez López a partir de 28 poemas de distintos momentos creadores, sin citar la procedencia de los mismos, una carencia que se reitera también en antologías más amplias como la reciente Algebra de los días, con traslado al italiano de Emilio Coco, publicada en Rimini en 2017 por Raffaelli Editore. Así que me parece necesario ubicar la cronología lírica de María Ángeles PérezLópez cuya presencia en el ahora poético arranca en 1997 con Tratado sobre la geografía del desastre. Aquella entrega, hilvanada con algunos magisterios esenciales como Vicente Huidobro, César Vallejo y Claudio Rodríguez, interroga a la memoria para dejarnos una conjunción de imágenes que habla de intimidad y erotismo, que se aleja del verso referencial para apostar por la sugerencia y el soplo entrevisto del onirismo: “Los nombres de unicornios maldicientes / guardan olor de labios empolvados / o pedazos de semen para el tedio. / También nuestras ratas más ocultas / tienen derecho a un párpado y a ortigas / para acallar las voces del deseo.” En los versos cabe el temblor de las sensaciones y ese destello luminoso de quien dibuja andamios interiores. Dicha salida tuvo una continuidad inmediata. Un año después aparecía, tras ganar el Premio Tardor, La sola materia (Alicante, 1998). Desde un objetivismo sentimental que busca despojar la materia de cualquier dimensión simbólica, los poemas abren un escaparate perceptivo. Quedan expuestas en él las marcas del origen, las palpables formas de las cosas como garantes de quietud intacta, cuando se acumula una superficie de rutina y tránsito. También se reconoce una sensibilidad femenina aplicada en tareas que han ido definiendo en el tiempo esa labor diaria que desprende los trazos volátiles de un universo personal, cuajado y vivo.

Carnalidad del frío, reconocido con el Premio de Poesía Ciudad de Badajoz, abre una nueva senda escritural. La voz reflexiva explora desde dentro el lenguaje. El poema se hace más incisivo, mira sobre si mismo para hallar la razón que sostiene los significados. La intemperie deja su peso sobre el presente y expande una atmósfera de soledad y pérdida en la que la identidad solo encuentra refugio tras el muro de signos que las palabras alzan. Ya en 2004 aparece La ausente, una entrega en clave autobiográfica. Con voz directa y foco indagatorio, se expande en los poemas el temblor perceptible del devenir. El acto de ser contiene en sus repliegues un sesgo paradójico; sus contraluces cobijan las sombras del dolor y las certezas mínimas de una memoria espesa y fragmentada.

Los cuatro libros citados, escritos entre 1995 y 2009, se integran en el volumen Catorce vidas (Diputación de Salamanca, 2010). El conjunto se define, desde la mirada crítica del poeta, ensayista y traductor Eduardo Moga como "un legado fuerte en el que resaltan como signos diferenciales la investigación de la forma, la decidida inmersión en los tumultos del cuerpo y el empleo de un lenguaje incisivo y metafórico”.

Son caracteres que perseveran en los nuevos pasos. Integrado en Olifante en 2012, Atavío y puñal despliega composiciones que hacen de la identidad subjetiva un núcleo argumental recurrente. Es una entrega esencial en este itinerario por su despliegue verbal y por la densidad semántica de un lenguaje muy rico, que borra los rasgos concretos de la intimidad para moldear un arquetipo de la mujer, un yo paradigmático en el que caben el dolor y la mujer rota, la belleza corporal, el aprendizaje de la decepción y la felicidad de la búsqueda. En la excelente resolución argumental, el cuerpo habitado por la enfermedad concita una anónima memoria en el que la metástasis se define como una abrasiva lengua purulenta que precipita una insólita intensidad reflexiva.

Su libro Fiebre y compasión de los metales se impulsó en 2016, en la colección poética del sello Vaso Roto. La fluencia verbal de Juan Carlos Mestre, con intensa dermis lírica, incide en el latido que tiende puentes entre materia y simbología para espaciar lugares propios en los que se refleje el alma del mundo; nunca faltan en la razón del poema las correspondencias éticas y las interrogaciones solidarias que hacen de los linderos de la realidad signos caligrafiados y desvelos, con nuevas zonas de significado.

Peo la escritura de estos poemarios no se enrosca sobre sí misma; se expande en frecuentes compilaciones que confunden en su desarrollo pasado y presente y que rescatan a las composiciones de su estar orgánico para que de nuevo restauren sus significados y confluyan en otras lecturas. En este proceso creador el libro Diecisiete alfiles (2019) es la primera entrega monográfica dedicada al haiku. Así se constata en el liminar “La vida muy urgente” que escribe Erika Martínez. La poeta, aforista y profesora aborda el acercamiento a la senda cultural japonesa desde la superación de actitudes excluyentes de purismo y cautela. Hay un contacto directo con el minimalismo del haiku en el que la palabra toma cuerpo para mostrar su carácter matérico y su endogamia. Esa energía interior no anula el subjetivismo sino que lo transforma en energía que deja sitio a la paradoja y al magma conceptual.

Como si los enunciados poéticos obedecieran a indicios aurorales, Diecisiete alfiles alumbra un amanecer transformado en espacio germinativo. Así se postula en la serie de inicio en cuyo avance argumental resalta también el recurso de la rima asonante que deja en los textos otro signo personal: “Luz que levanta / su proa, su rompiente / su espuma blanca”. Con rigor orgánico, la autora yuxtapone series que reiteran la misma cantidad de textos y los itinerarios circulares en torno a un concepto.

Frente al despliegue sensorial la realidad postula un magma cuajado de elementos visuales, de texturas y formas. Su estatismo apariencial emite señales que la conciencia en vela transforma en cadencias de ánimo e hilvanes emotivos. leemos en “Haikus de la soga”: “ Esparto ronco / que agita entre sus hebras / la flor del odio”; “Corcel torcido / del que caen las palabras / y los mendigos”. Pero, no se trata de describir ni de hacer del entorno un mirador al alcance de un testigo anónimo, sino de conexionar emociones y pensamientos y dar voz al lenguaje. Se subraya, de este modo, el afán metaliterario que formula una cumplida poética: “Ser verso suelto / lumbre que desordena / cada destello”.

Esa apelación a los objetos como presencias que certifican la condición perecedera del yo, convive con uno de los núcleos básicos de la tradición del haiku: el viaje. El discurrir existencial es tránsito, desplazamiento, senda que convulsiona el interior del hablante lírico. Es un modo de redescubrir el espacio e iluminar sus matices, como en las piezas de “Haikus de los apeaderos”: “Meseta sola. / El tren que nunca pasa. / Raíl de sombras”.

En 2017 llegó a las librerías Cardinales, una muestra poética, un tanto especial, que casi pasó inadvertida, a pesar de editarse en Huerga & Fierro. Estaba coordinada por José Luis Morales e incluía ocho poetas diversos, agrupados en torno a un ciclo celebrado en Madrid, entre 2014 y 2017. Allí estaba María Ángeles Pérez López con doce poemas representativos, bibliografía básica, imagen de la autora y liminar que definía más la personalidad biográfica que el ideario estético. No obstante, en él se trazaban algunos juicios atinados: “un lenguaje de capacidad metafórica y visionaria, que, libro a libro, sin renunciar a su proyección simbólica ni a su brillo analógico, se ha ido tornando en palabra cada vez más precisa, más incisiva, más exacta”.

Verónica Aranda (Madrid, 1982) vivió durante la niñez y adolescencia en Italia y Bélgica, en cuya capital completó el Bachillerato internacional. Licenciada en Filología Hispánica, realizó el doctorado en la Universidad Nerhu de Nueva Delhi, becada por el gobierno indio. Temporalmente compaginó la interpretación de fados con la escritura. Ha preparado traducciones al castellano desde el portugués y el nepalí.

El corpus poético integra los títulos Poeta en India, Tatuaje, Alfama, Postal de olvido, Cortes de luz, Senda de sauces. 99 haikus, Café Hafa y Lluvias continuas. Ciento un haikus. Rasgos compartidos por estas entregas son la evocación y el recuerdo de itinerarios. Las vivencias retornan trasmutadas para fusionar intimidad y paisajes. Los escenarios del fluir temporal perduran entre las palabras; los versos expanden retazos, rostros, distancias y emociones. Son ecos de una conciencia en vela, con el tono de voz de los regresos.

La poeta ha empleado el haiku con frecuencia. Su afán creador conoce la singular impronta del esquema japonés para caligrafiar el instante y dar brillo a los elementos entrevistos en la percepción. Así germina una escritura de sensibilidad despierta, introspectiva y atenta al detalle en 99 haikus (2011). Con Lluvias continuas (2014) retorna a la estrofa, sorteando algunos esquemas preconcebidos. El más resistente es el supuesto espíritu japonés de la estrofa, que obliga sin más a un intrusismo mimético de las diecisiete sílabas. Es una especulación errónea y fácilmente desmontable: ni todos los haikus japoneses son iguales, ni los temas son únicos y ni siquiera cada autor se libra de la personal evolución en el tiempo. De este modo, la colecta agrupa cinco franjas, cada una de las cuales lleva como epígrafe un sustantivo y se acoge al magisterio de un autor clásico. El primero, “Camino”, tras la estela de Taneda Santoka, contiene veintinco textos que dejan constancia de los elementos: “Piñas caídas / donde empieza el camino. / Viento en los chopos “. De estos haikus procede el título: “Lluvias continuas. / Las primeras hortensias / han florecido “. Son intuiciones de una voz dispuesta a ser, sin buscar nada. En “Bosque” se asoma la naturaleza; el umbral es un haiku de Chiyo-ni, monja budista, de extrema precocidad que añade al poema la mirada sentimental. El entorno cobija asombro, sacude a quien participa de su belleza y convierte al sujeto en pálido reflejo de lo externo. “Aldea” se nutre de haikus sobre la vida comunitaria. La convivencia reparte quehaceres, y las palabras plasman esa labor del otro o su mera presencia, ya sea en el taller, en las aceras, en el recinto solitario del jardín o junto a la madrasa.

El magisterio de Matsuo Bashô abre el apartado “Montaña”. El haiku encarna al caminante que se desplaza sin dirección “porque cada día es un viaje y la casa misma es viaje”. En esta sección, los enunciados dejan la inquietud de un paisaje cambiante, hecho para enlazar pasos y vicisitudes.

Cierra el libro “Mar” un breve muestrario. La presencia del agua, como espacio de belleza y meditación, inspira textos en los que también está presente el laboreo de los pescadores y el multiforme vitalismo acuático de la fauna marina.

Lluvias continuas propaga desde el haiku un ideal de belleza. Cobija el perfil de lo transitorio. Da voz a una sensibilidad que parece anteponer la representación a las cosas en sí. Suena a rumor que calla, porque el sueño siempre es más valioso que lo real.

lunes, 22 de abril de 2024

SUSANA BENET. ALMA DE CARACOL

|

| Alma de caracol Susana Benet Ediciones la Garúa Colección Haiku, dirigida por Jesús Aguado y Joan de la Vega Barcelona, 2024 |

BROTES VERDES

En la nueva entrega, sorprende la escritora al incluir en el pórtico paratextual, junto al espléndido kaiku de Kobayashi Issa, una cita de la escritora estadounidense Patricia Highsmith. Es un nombre vertical de la narrativa policiaca, cuyo magisterio estaba presente en la compilación de sus relatos: “El hombre no tiene más alma que un caracol de jardín. Lo que quiero decir es que el caracol de jardín también tiene alma”. Desde esa perspectiva igualitaria que acerca el sujeto al entorno y equipara la condición de ser de todos los integrantes del paisaje, comienza una entrega donde la observación de lo doméstico se convierte en transitado venero argumental. El haiku de Susana Benet ahonda en la mirada clásica de la tradición. Convierte el esquema versal en objetiva plasmación del instante que aloja en sus destellos el singular misterio de lo cotidiano, el frescor del asombro: “Brilla la luna / en el rastro reseco / del caracol”, “Entre hojas verdes / zigzaguea la mosca / ebria de sol”, “Tejió su tela / la araña entre mis plantas. / Nueva inquilina”.

El volumen Alma de caracol arranca con una serie de textos vinculada a la observación directa que propicia la cercanía y el amor a los relieves y destellos de la tierra. La naturaleza cobra una presencia fuerte. Sus elementos multiplican sensaciones e imágenes. Los sentidos escuchan y hacen de la reflexión una vigilia en la que se moldea la sensación con una fuerte contundencia: “Puede la noche / ocultar las petunias, / no su perfume”. Así llueven los haikus que en su levedad tampoco olvidan el matiz crítico y el desamparo de la naturaleza frente al incontinente desasosiego del progreso que va dejando signos desapacibles en las rastrojeras del paisaje: “El carril-bici. / Quién recuerda que allí / crecía un ciprés”, “Un niño trata / de devolver al árbol / la rama rota”.

El día a día forcejea con la rutina; siembra esa reiteración de hábitos que convierte el sedentarismo del hogar en un refugio de evocaciones, soledad y melancolía: “Tardes ociosas. / El perro dormitando, / las nubes quietas”, “Un nuevo sábado, / el periódico trae / noticias viejas”, “Cuánto ha cambiado / el bar de aquellos tiempos. / Qué triste el vino”, “Todo cerrado / en el día festivo. / Menos el sol”.

La lectura del contexto cercano es una forma de percibir, dentro de la soledad, el abrazo cálido de la compañía. También la mirada del tiempo, siempre dispuesta al balance vivencial del presente. Laten las horas; el discurrir apunta una variada gama de situaciones vitales. Tras el amplio abanico de la diversidad se entrecruzan el desconcierto diario, la quietud existencial del tedio y la incertidumbre generada por el entrelazado relacional donde discurre la convivencia con los demás. Mirar dentro es quedarse a solas con la conciencia, advertir los rincones de la imaginación, saber que la escritura es una manera de resistir: “Toda la noche / el tráfico incesante, / las obsesiones”, “Salir del sueño / como salir al mundo / por vez primera”.

A los veneros del asombro y la imaginación, se une el ir y venir de las sensaciones, la vehemencia de ser un integrante más de la naturaleza, esa acuarela de cromatismo renovado que muestra su gran fuerza expresiva. Además, el oficio de vivir recrea itinerarios de memoria y olvido, de propósitos y recuerdos que diseñan la caligrafía de cada conciencia, el testimonio abierto de su introspección. A su paso, el día regala la belleza de lo inadvertido en las cosas humildes y cercanas que expanden en su contemplación la seguridad de lo conocido, una multiplicidad de espigas que conforma la tierra del recuerdo.

Susana Benet ya es una voz clásica en nuestro entorno poético. Como se ha dicho, comenzó a utilizar la estrofa hace más de veinte años y mantiene en el tiempo una preceptiva sin virajes. La escritora practica un haiku despojado, una instantánea verbal donde sombran los adjetivos y emplea los verbos con concisión extrema. Quien contempla los ciclos estacionales de un mundo cambiante, lo hace con la empatía de quien percibe a través del asombro. La observación captura la belleza del instante. El sujeto, a su paso, anida dentro un patrimonio sensitivo que busca una inasible arquitectura, el esplendor callado de lo perdurable.

domingo, 6 de agosto de 2023

A PUNTO DE VER

.png) |

| A punto de ver José Luis Morante Prólogo de Susana Benet Polibea Editorial Colección El Levitador Madrid, 2019 |

miércoles, 10 de mayo de 2023

JOAN DE LA VEGA. LO QUE DICEN LAS PIEDRAS

|

| lo que dicen las piedras Joan de la Vega Ilustraciones de Cuca Muro Prólogo de Teresa Garbí Editorial Páramo Valladolid, 2023 |

EN LA MONTAÑA

La introducción de Lo que dicen las piedras a cargo de la poeta y editora Teresa Garbí constata que estos poemas se mueven en un ámbito de afinidad con el espacio natural. Quien escribe sondea su relación con la naturaleza, se siente pleno interlocutor en el diálogo sin voz del entorno y encuentra casa abierta en la montaña. Los elementos diseminados del paisaje son parte de la respiración vital: “En Lo que dicen las piedras hallamos las características habituales del haiku: descripción de impresiones, siempre mediante la sugerencia, más que la constatación, el detalle casi transparente, cristalino”. Como ratifica la cita inicial de Susana Benet, se trata de escuchar en silencio el roce diario de lo inanimado.

Joan de la Vega aglutina los haikus de “¿Piedra o árbol? bajo el pensamiento cercano de Octavio Paz y deja caminar el pensamiento por la observación. Lo hace con la certeza de que los sentidos reflejan una afirmación de vida, las señales esparcidas en la piel de los días de un sencillo abecedario, cuajado de asombro. El testigo refleja sensaciones y el poeta evita la monotonía formal combinando los tres versos mediante blancos. Así, se pausa la cadencia versal del terceto japonés con distintas respiraciones de uno y dos versos, dos versos, blanco y verso final, o dos versos, blanco y verso conclusivo.

El avance de los haikus elige el entorno como marco habitual del plano sensitivo y subraya como presencias próximas el agua, el cielo, el monte, los árboles, las piedras o los ciclos estacionales del pasto. También el tanka se integra como forma expresiva en esta celebración de la memoria visual.

En la segunda sección “lengua de boj” el haiku expande la reflexión interior como veta argumental básica. Se hace más presente el discurrir temporal que va completando memoria y evocaciones con levísimas pinceladas que dan la bienvenida al nuevo día, o trazan itinerarios a contraluz, en los que se percibe el ámbito vivencial del sujeto biográfico. También es un motivo reseñable la mirada interior de la poesía hacia sí misma: “La poesía / es un alma cargada / / de trastos viejos”, irónica alusión al célebre acierto de Gabriel Celaya. Lo metaliterario huye del carácter reflexivo y solemne para asentarse en la ironía ante una lectura que solo constata naderías en verso, o en el empeño del poema en dar cobijo a lo real y lo irreal.

Joan de la Vega prefiere el despojamiento ornamental en sus versos; no busca rastros del asombro expresivo sino la naturalidad de un lenguaje que muestra intuiciones y cartografía sensorial. La naturaleza está ahí y la conciencia debe permanecer en vigilia para escuchar su idioma.

Con los haikus caminan las ilustraciones de Cuca Muro, Licenciada en Historia y Graduada en dibujo publicitario. Son diez dibujos con textura onírica y plena autonomía respecto a las estrofas. La pintura entrelaza interioridad y exterioridad e interpreta el continuo deambular textual. El carácter aparentemente realista y enunciativo del haiku se enriquece con la indagación estética de cada imagen que añade al hilo argumental una mirada lírica.

Durante muchos años Joan de la Vega ha sido editor y responsable del brillante catálogo de la Garúa. Así que estará muy satisfecho con el taller de Editorial Páramo. Lo que dicen las piedras es un canto celebratorio, donde el fluir del pensamiento viaja corriente abajo con el agua fresca de la emoción y la luz en la retina; con ese estar en tránsito que conforma un mundo natural y cercano donde la belleza vertical siempre se reconoce.

jueves, 19 de enero de 2023

SUSANA BENET. ESPEJISMO (Y OTROS RELATOS)

|

| Espejismo (y otros relatos) Susana Benet Editorial Renacimiento Espuela de Plata. Narrativa Sevilla, 2022 |

CONTRA EL TEDIO

El volumen Espejismo (y otros relatos) arranca con un breve liminar donde la autora reflexiona sobre la perspectiva personal como vocación sostenida en el tiempo. El taller fue forjándose desde el minimalismo discreto de la estrofa japonesa, para volar más lejos con el poema más extenso y, finalmente, buscar sitio también en la ficción en prosa. Así han nacido estos cuentos, escritos entre 2004 y 2020, que amanecieron en revistas y antologías, o que permanecieron inéditos hasta la concepción del presente balance narrativo. Las historias breves apuntan una variada gama de situaciones vitales. En su diversidad, conviven el desconcierto diario, la inquietud existencial y la incertidumbre generada por el entrelazado relacional donde discurre la convivencia con los demás. Desde esta disposición de ánimo nacen los textos de Espejismo (y otros relatos) que apuntan afinidades lectoras con Patricia Higsmith, Raymon Carver, Roal Dalhl, Anna Kavan, Natalia Ginzburg, Dorothy Parker y F. Kafka. Son lecturas de cabecera que zarandean la imaginación y se unen a las sensaciones que aporta a diario el oficio de vivir, esos itinerarios de memoria y olvido, de propósitos y recuerdos que diseñan la caligrafía de cada conciencia.

La percepción autobiográfica alumbra las páginas del primer cuento, del que toma su nombre todo el libro. Casi biógrafo de sí mismo, quien escribe fusiona la voz omnisciente del narrador y la reflexión interior del testigo. El marco de la casa deja una situación ambiental habitable y próxima, donde se confunden realidad e imaginación, como si ambos espacios estuviesen compartiendo cosas humildes y cercanas que expanden en su contemplación la seguridad de lo conocido, una multiplicidad de recuerdos fragmentados.

Susana Benet apoya muchos de sus textos en las contradicciones de lo laborable. El sujeto no cambia su predisposición a percibir el entorno como una rutina donde se camufla la extrañeza. El presente es un patrimonio sensitivo que nunca deja sitio a la idealización. Las ataduras de lo corriente ofrecen vivencias casi a precio de saldo, como se explora en los relatos “Oportunidades”, “Resistencia” o “El plan”, donde nítido e intacto, se incorpora el humor con envidiable resultado final.

Las historias de Susana Benet tienden a la introspección y al monólogo. Se hilvanan en el decurso temporal del ahora, casi siempre envueltas en una nube de normalidad. Todo está en calma. Alrededor aflora un estar sólido y consistente, roto de pronto por algún hecho insólito: un desconocido que regresa del pasado, una imagen visual en el parque que muestra una secuencia incomprensible de ausencias y desapariciones, o una visita al dentista que se convierte en un forzado encuentro carnal que deja en el aire si fue real, o simple efecto de la anestesia.

La soledad de cada personaje parece abocada a desempeñar pequeñas tareas anodinas, con dedicación precisa, como si en su empeño encontrara sentido el sinsentido de vivir. En ese borrador de aspiraciones, como una terca intrusa, la nada mantiene su trasfondo. Solo la cercanía de los elementos del paisaje, ese oscuro olor de la tierra, parece proclive a la autorreflexión y el y pensamiento. Lo mínimo es evocación y sugerencia, pasaje iluminador dispuesto a la propuesta interpretativa.

La nómina ficcional de Espejismo (y otros relatos) apila hojas sueltas, escenas de un universo narrativo que busca amparo a historias personales y cotidianas, a través de un lenguaje confidencial, introspectivo, familiarizado con esos esos enlaces entre lo previsible y lo extraordinario, como sucede en el cuento “El árbol”, penúltimo texto del libro. También la mirada crítica, frente a la burocracia deshumanizada de algunos trabajos, se hace núcleo del relato final “El director es una lata”, donde, en palabras de la escritora, “el resentimiento se transforma en un relato burlesco”, aunque siempre desde el despojamiento y la contención.

Susana Benet estrena género, pero su escritura preserva aspectos esenciales. Las palabras desvelan el misterio de esa verdad sencilla que impulsa lo diario. La naturalidad expresiva cultiva una estética de la mirada, una forma de ver y sentir, un acceso pactado con una realidad que esconde en su apariencia otra luz y otro cielo.

miércoles, 4 de enero de 2023

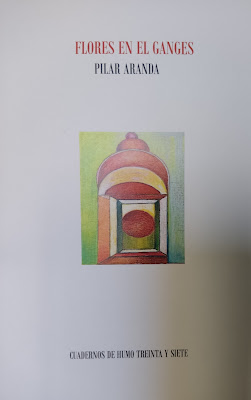

PILAR ARANDA. FLORES EN EL GANGES

|

| Flores en el Ganges Pilar Aranda Dibujos de Susana Benet e Hilario Barrero CUADERNO DE HUMO TREINTA Y SIETE Brooklyin, NY, USA, 2022 |

EL RÍO QUE NOS LLEVA

jueves, 15 de septiembre de 2022

INVITACIÓN AL HAIKU: A PUNTO DE VER

|

| A punto de ver José Luis Morante Prólogo de Susana Benet Editorial Polibea Madrid, 2019 |

(Prólogo)

El título de esta colección de haikus,

(escritos entre 2014 y 2018), alude certeramente al contenido del libro, porque

el lector está a punto de descubrir lo que el recodo del camino oculta, la

continuación, el presentido final. De hecho, lo que el haiku pretende es eso,

insinuar sin llegar a decirlo todo, trazar sin definir demasiado el objeto,

como en la pintura sumi-e. De este

modo la lectura nos seduce y nos incita a avanzar porque siempre deseamos

descubrir qué se oculta más allá de las palabras.

Esta incertidumbre late a lo largo del libro

pues José Luis Morante, buen cultivador del lenguaje, posee el arte de sugerir.

Conoce bien el haiku y sus misterios. Muestra su realidad con breves destellos

como el brillo de la lombriz en el surco removido, tal como revela su haiku

“TIERRA HÚMEDA”, uno de sus mejores logros, en mi opinión: “Húmedo brilla / el

surco removido: / una lombriz”.

Todos los haikus que componen este libro

llevan título, algo poco frecuente, pero que nos recuerda al poeta mejicano

José Juan Tablada (1871-1945), pionero del haiku en castellano, quien aparte de incluir la rima en sus

tercetos, también los titulaba.

Quiero destacar el estilo personal de este

poeta, quien no se somete al llamado haiku estacional, como lo haría un

cultivador ortodoxo, sino que rompe con esta convención para dar una visión más

real, viva y creativa de esta estrofa, como ya lo hicieron algunos haijines que abandonaron la senda de

Bashô buscando la renovación. Y porque,

tal como lo siento, el haiku no debe encorsetarse en unos principios

inamovibles que podrían llegar a empobrecerlo, convirtiéndolo en una imagen

estética y orientalizada, un mero producto de imitación.

Tal como el propio autor manifiesta en el

epílogo, a través de uno de sus aforismos: No

me parece agotado el concepto de poesía estacional; pero es una cualidad

compatible con la adhesión del haiku a las causas del corazón.

El poeta habla de lo que contempla y le

impresiona, de lo que vive y añora con una sinceridad indiscutible. Se limita a

mirar, como en su haiku “ESPINAS: Jardín de cactus. / Sobran cuatro sentidos. /

Solo mirar.”. Pero no solo mira afuera, sino también hacia dentro. Se mira a sí

mismo como en un espejo, sin rechazar esa faceta intimista que algunos teóricos

invitan a excluir del haiku. “EL YO Y EL OTRO: En el espejo / con sutil

acritud, / reproches mutuos”.

Incluso se permite acercarse, con fino

humor, al estanque de Bashô para ofrecernos esta visión particular: “CON BASHÔ:

Cañas y juncos / cubiertos de verdín. / Faltan las ranas”.

Fijando mi atención en su depurado estilo,

deseo destacar haikus que considero muy próximos a la forma clásica y que,

además, logran un nivel de sencillez y sutileza admirables, como puede

apreciarse en “LEVEDAD: Tacto de brisa. / Recobra su temblor / la enredadera”.

O en esta deliciosa estampa titulada PRIMAVERA: “Un estornino / picotea la

nieve. / Abril regresa”.

Otras composiciones, que podrían

considerarse conceptuales, no nos dejan indiferentes, porque en su fondo

permanece el eco de la emoción, como sucede en “PASEO: Un despertar / por

caminos sin nadie. / Ser más distancia.”

En esta rica amalgama de vivencias y

sentimientos, nos sorprende el agua que fluye como “un inasible reptil” o las nubes que pasan “con sus hábitos negros”.

Nos acercamos a lo inmenso, pero también a lo pequeño, pues todo tiene cabida

en el mundo que nos rodea, como queda sutilmente expresado en “TESOROS: Guardar

adentro / lo mínimo y lo grande; / montaña y brizna”.

Que los lectores de José Luis Morante

disfruten de este ameno recorrido, donde los breves detalles, como amapolas

entre el trigo, conviven con lo inabarcable, como la voz del mar.

Susana Benet,

marzo de 2019

domingo, 21 de agosto de 2022

JESÚS MONTIEL. UN PALACIO SUFICIENTE

.jpg) |

| Un palacio suficiente Jesús Montiel La Veleta, Poesía Granada, 2022 |

VOCACIÓN

DE BONSÁI

El callejero del breve poemario ensaya un proceso de autoconocimiento y captación discreta del entorno y sus leyes naturales. Crea una senda reflexiva que interrelaciona sujeto y espacio hiperreal, y concede a los ciclos estacionales una lectura simbólica. El devenir constata nudos vivenciales que entrelazan amanecida y crepúsculo, pasos germinales y acabamientos; muestra en sus cercanías la frágil evidencia de cada destino. La composición prologal “Preparativos” hilvana una meditación sobre el gregarismo convivencial que, poco a poco, erosiona esperanzas y convierte el ser en una propuesta de anunciado naufragio, buscando sitio en la última costa: “Cada uno de los dos / anticipa la ausencia/ del otro, la prepara como un viaje. / Sus vidas son el prólogo de un hueco”. Esas imágenes al contraluz entre la vida y la muerte se asientan también en otras composiciones como “Vecino”, donde la levedad anecdótica alza vuelo con la contundencia del verso final, uno de los mejores aciertos expresivos de Jesús Montiel, junto a la economía de recursos que, no pocas veces, viste a su poesía con una sensibilidad aforística, o tendente a la escueta armonía del haiku, ese trébol verbal que cuenta en nuestro país magisterios luminosos como Susana Benet.

El tono sosegado de quien testifica a media voz los mínimos relieves del tiempo laboral, se rompe en ocasiones con el desapacible grito de la crítica social. En “Los imbéciles” fulmina el cortocircuito presencial de los que perseveran en dibujar sombras y explorar grietas para airear desajustes. A veces, el estilete crítico se sustituye por la ironía para desvelar los trampantojos de la actualidad y sus enunciados caóticos, o para percibir, con un toque de humor y no poca ternura, las contingencias domésticas que convierten las dimensiones del despertar en un planeta doméstico, con vistas a la felicidad: “El día es un palacio suficiente. / No hay nada que ambicione / aquí sentado, secreto para el mundo. / En unos cuantos metros / sucede de una vida lo que nunca se muere”.

Jesús Montiel cultiva, sea cual sea el formato, el apunte contemplativo, esa captación discreta que busca capturar con su caligrafía un ámbito de sugestión. Convierte el trasegar de la retina en resistencia, para guardar las cosas como fueron, al modo de Eloy Sánchez Rosillo; las percepciones anidan por dentro, perduran en los estantes interiores de la conciencia, para que mantengan vivas su fuerza evocadora, el surco abierto a la fértil espera, al afán de ser pájaros.

jueves, 18 de agosto de 2022

JOSÉ LUIS MORANTE. A PUNTO DE VER

.png) |

| A punto de ver José Luis Morante Prólogo de Susana Benet Editorial Polibea Colección El Levitador Madrid, 2019 |

Haikus y aforismos fueron amaneciendo juntos y me parecía una obligación no desgajar el habla de su camino argumental. Ambos se empeñan en no abrir más ventanas que la sugerencia y cierran los ojos frente a lo explícito.

Concluyo; el decir breve exige un proceder sensato: que esta nota de autor no se convierta en una novela.

viernes, 28 de enero de 2022

SUSANA BENET. AMIGA DE LA CALMA

|

| Amiga de la calma Susana Benet Editorial Polibea Colección Pasión de lo breve Madrid, 2021 |

MAR DORMIDO

La anotación en prosa “Dos de noviembre” sirve de coda conclusiva, como si la calma sosegada del decurso temporal se mantuviera también en el ritmo preciso de la prosa poética. Alrededor todo parece sumido en un reparador letargo, en un estar ensimismado que disgrega el terco transitar del tiempo: “La mente en calma. / Abro un libro de haikus / como un misal”.

Apegada a la raíz más fuerte del canon, en el minimalismo lírico de Susana Benet la percepción mantiene un ritmo lento, de elaborada cercanía sentimental a los elementos del paisaje, siempre proclives a la trabazón entre mirada y pensamiento. Lo mínimo es evocación y sugerencia, desnudez machadiana; una destilación interpretativa para sentir la plenitud humilde de la vida, acodado en las horas.